Knowledge GraphとMaterials Informaticsの融合が拓く新時代:第3章:MIとKnowledge Graphのハイブリッド活用事例

導入:融合戦略がもたらす「相関」と「因果」の両立

Materials Informatics(MI)は、過去の膨大なデータから未知の相関関係を見つけ出し、材料探索の効率を劇的に向上させることに成功しました。しかし、第1章で指摘したように、MIが導き出す予測は、多くの場合、その 「理由」や「原理」を説明できません。優秀なシェフが素晴らしい料理を作っても、「なぜこの化学反応が起こって豊かな風味になるのか」という科学的根拠(因果関係)を説明できないジレンマに似ています。この「ブラックボックス」性が、MIの予測結果を、研究者や経営者が最終的な意思決定に用いる上での最大の障壁となってきました。

このMI単独の限界を根本から打破するのが、Knowledge Graph(KG)との融合です。

Knowledge Graphは、これまで論文やデータベース、そして研究者の頭の中に散在していた「知識の断片」を、「材料」「特性」「合成プロセス」「因果関係」といった意味的な繋がりを持つネットワークとして体系化します。これは、MIの予測に、単なる相関ではなく、論理的な裏付けという「重み」を与えることに他なりません。

このハイブリッド戦略が実現するのは、以下の革新的な価値です。

-

予測の信頼性向上: KGの知識をMIモデルに組み込むことで、経験則や物理法則を参照した、より高精度で信頼性の高い予測が可能となる。

-

解釈性の担保(XAI): MIの予測結果に対して、KGが 「その現象が起こる科学的な経路」を論理的な根拠として提示できる。

-

知識の組織的な統合: 地理的・組織的に分断された研究開発の壁をKnowledge Graphが越え、研究者間の協調的な「自律学習サイクル」を実現する。

本章では、この理論的な優位性が、すでに世界の最先端の研究開発でどのように実証され、新たな材料発見を加速させているのかを、具体的な事例を通じて詳細に解説します。

読者の皆さまには、本章を読み進めることで、MIとKGの融合が、単なる技術的なトレンドではなく、材料科学の根本的な課題である 「発見の効率性」と「信頼性の高い根拠」の両立を達成する、最も現実的な道筋であることを強く確信していただけると期待しています。

1. 知識駆動型特徴量生成による予測精度の向上

MIの予測精度は、モデルの入力となる特徴量の質に決定的に依存します。Knowledge Graph(KG)がMIにもたらす最大の革新は、この特徴量生成のプロセスを、従来の物理的・化学的データに加えて 「知識の文脈」で強化することです。

1.1 戦略:Knowledge Graph EmbeddingとGNNによる知識の数値化

MIモデルに知識を活用させるには、Knowledge Graphという抽象的なネットワーク構造を、機械学習モデルが扱える数値的なベクトル表現に変換する必要があります。この変換を担うのが、知識グラフ埋め込み(KGE)とグラフニューラルネットワーク(GNN)という二つの技術です。

(1) 知識グラフ埋め込み(KGE):知識を「低次元のベクトル」に凝縮

KGEは、KGに格納されたすべての概念(ノード)と関係性(エッジ)を、数十次元から数百次元の連続的な数値ベクトル空間にマッピングする技術です [2]。

材料データは、以下のように多様な形式で異なるシステムに分散・格納されています。

-

機能: KGEは、材料Aと材料Bが意味的に近い(例:同じ上位概念を持つ)場合、それらをベクトル空間上の近い位置に配置します [2]。これにより、MIモデルは、従来の単純な組成データだけでは捉えられなかった、知識が持つ意味的な繋がりを予測に活用できるようになります [2]。

-

MIへの貢献: このベクトルは、MIモデルにとって 「知識」という名の新たな特徴量となり、予測精度を向上させるための重要な情報源となります。

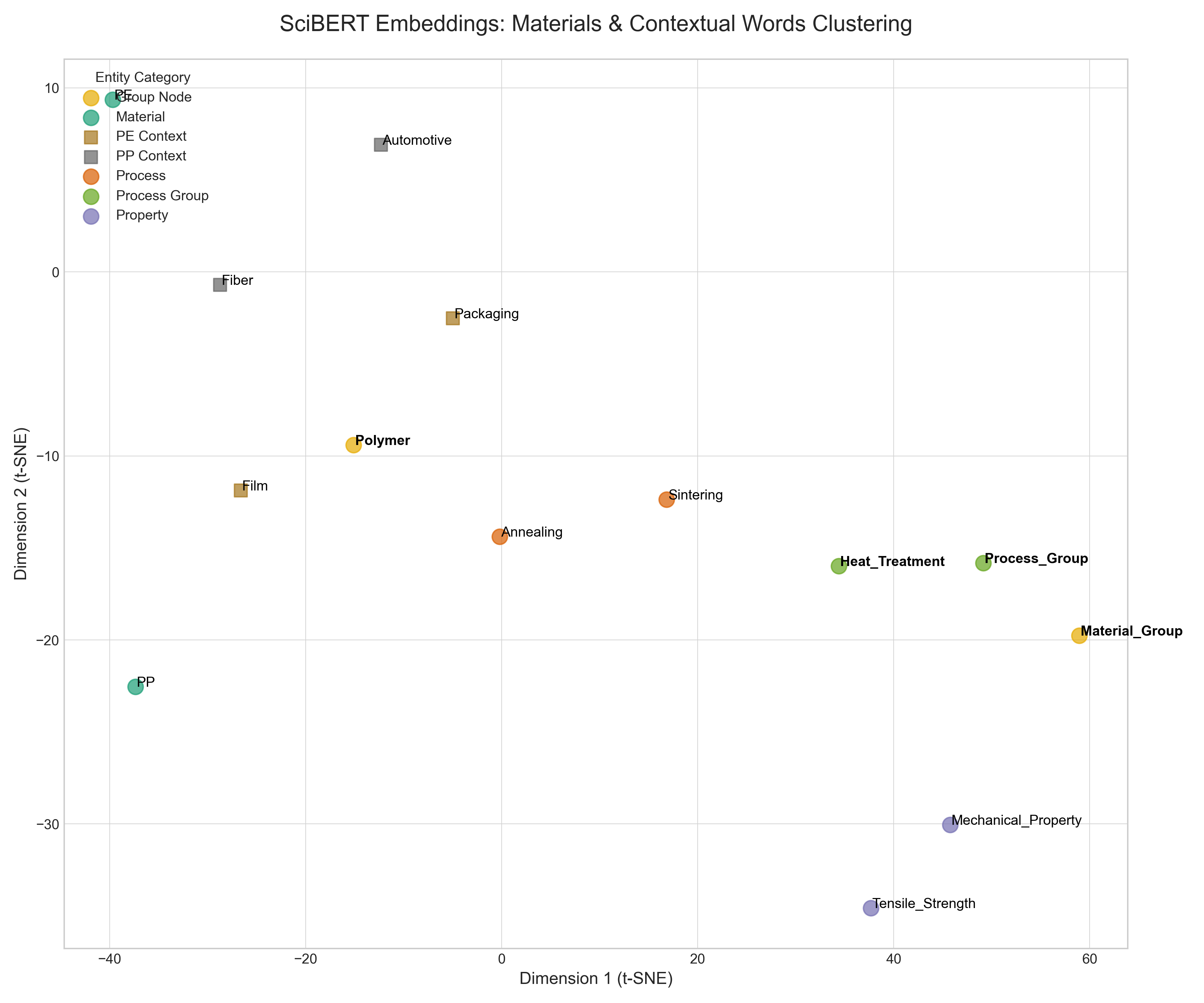

KGEの実例として、Sci-BERTを使い知識埋め込み(KGE)を実施した結果を図1に示します。この図は、化学用語をSci-BERTで768次元の高次元空間にマッピングし、その後t-SNEにより2次元空間に圧縮操作を行った結果を示しています。

この図中において、PPやPEなどのポリマー名は、Annealing、 Sintering、Heat Treatment、 Tensile Strengthなどとは異なる位置に配置されています。また、PPとPEは、Fiber、Automotive、Film、Packagingといった用途や形態と比較的近い場所に位置していることから、単なる化学構造の類似性だけはなく、どのような用途や形態で使われているのか、といった現実世界の状況も織り込まれていることが強く示唆されます。

KGEの実行には、網羅的なドメイン知識獲得済みモデルの使用が望まれます。今回利用したSci-BERTは、大量の科学文献を学習データとして訓練されたオープンソースモデルであり、その条件を満たしています。Sci-BERTよりも更に深いドメイン知識が必要だと判断された場合は、ご自身で追加学習を行う必要がありますが、それには相応のコストが必要になることに注意が必要です。

今回はKGEの実例として、t-SNEにより次元圧縮した図を示しましたが、PPとPEが思ったよりも離れた位置関係にあったり、Fiber、Automotive、Film、Packagingといった用途や形態との位置関係もPPとPEで必ずしも意図通りとはなっていませんでした。これは、768次元というAIの認知レベルを、人間が理解可能な2次元まで著しく圧縮した歪みが原因である可能性が高く、可視化の難しさを実感させられます。

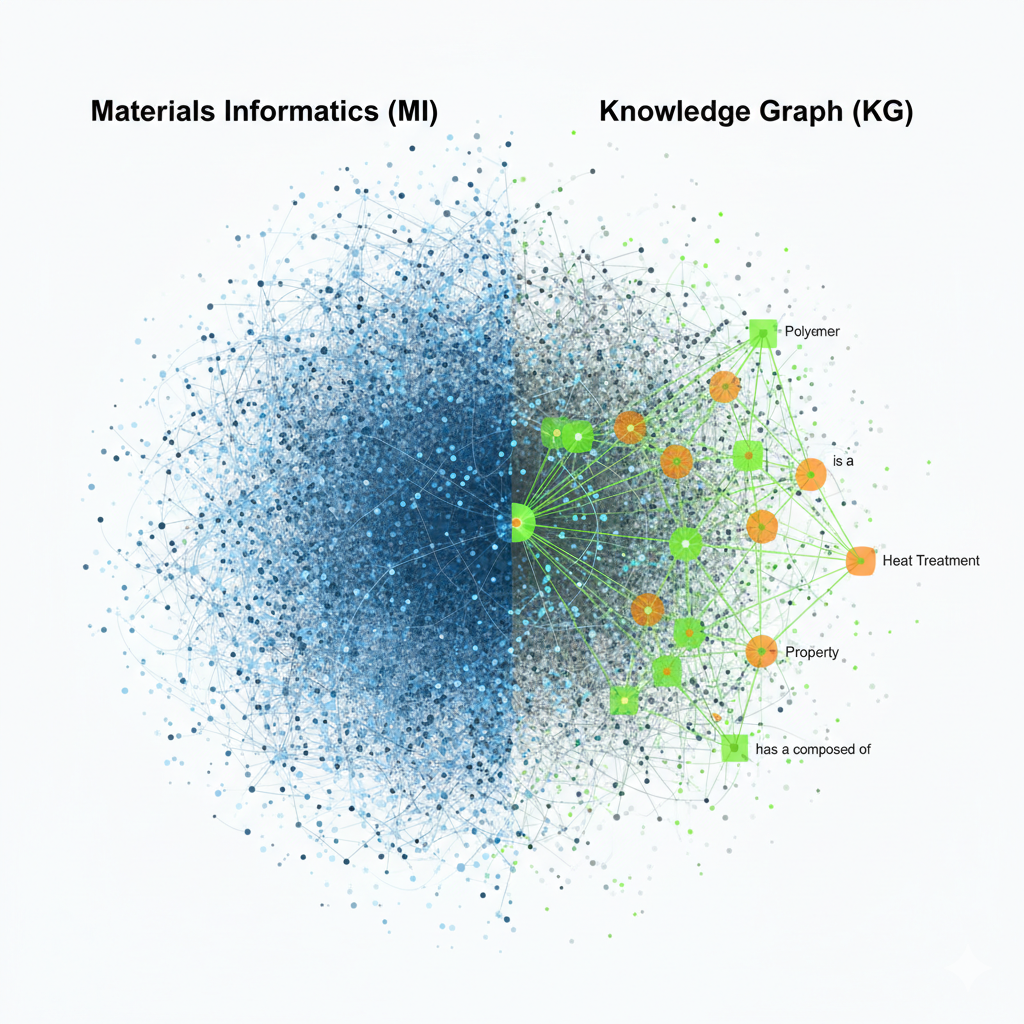

図1: Knowledge Graph Embedding (KGE) と GNN による知識学習フロー Knowledge Graphに体系化された知識は、GNNによって数値的な特徴量に変換され、MIモデルに供給される。これにより、MIは単なる相関ではなく、知識構造を参照しながら予測することが可能となる。

(2) グラフニューラルネットワーク(GNN):知識ネットワークのパターンを学習

GNNは、グラフ構造のデータに特化した深層学習技術であり、Knowledge Graphの構造的なパターンを認識する役割を担います。

-

MI連携KGの構造: MI連携Knowledge Graphでは、材料、プロセス、物性といった抽象的な概念をノード、それらの間の因果的・論理的な繋がりをエッジとして扱います [2]。

-

機能: GNNは、この抽象的な知識ネットワークに対し、ノード間で情報を伝播・集約するメカニズムを用いて、特定の概念(例:「硬度」)に影響を与える知識の流れ(パターン)を自動的に学習します [2]。

-

MIへの貢献: MIモデルは、GNNが学習したこの知識ネットワークのパターンを参照することで、単なるデータ間の相関ではなく、知識の文脈を参照しながら予測することが可能になります [2]。

図2: SciBERT埋め込み結果のt-SNE可視化 材料名(PE, PP)と応用文脈(Packaging, Automotive)をSciBERTで埋め込んだ結果。PEとPPが離れて配置され、それぞれが応用文脈の方向に引き寄せられていることが示唆される。

このKGEとGNNの連携により、MIは従来の物理的特徴量に加え、KGが持つ知識的特徴量という新たな強力な武器を獲得し、予測能力を次の次元へと引き上げることができるのです。

2. 組織の壁と地理的な制約を越える連携事例

MIとKGの融合がもたらす革新は、予測精度や解釈性の向上だけに留まりません。Knowledge Graphは、その体系的な知識構造を基盤として、地理的に離れた研究拠点や、異なる専門分野を持つ組織の壁を越え、研究開発の協調性を飛躍的に高める 「グローバルな連携ハブ」としての機能を発揮します。

-

課題: 国境を越えて研究機関が協力する場合、異なる研究室が使用するデータ形式、測定基準、そして実験プロセスの記録方法がバラバラであるため、得られたデータを一つの研究に統合することは極めて困難でした。

-

Knowledge Graphによる解決: Knowledge Graphは、地理的に離れた複数のロボット実験システム(SDL)を、共通のオントロジー(知識の枠組み)を通じて連携させます [4]。これにより、実験結果はリアルタイムでKnowledge Graphにフィードバックされ、すべての参加者にとって一つの信頼できる情報源(Single Source of Truth)として機能します [4]。

-

実証事例(World Avatarプロジェクト): 英国ケンブリッジ大学とシンガポールの研究機関のロボット実験が、Knowledge Graphによってリアルタイムに接続され、物理的に離れた拠点を協調させながら、単一の研究機関では困難な多目的最適化を自律生成することに成功しています [4]。

同じことは企業活動の中でも行うことができます。昨今のグローバル企業における研究開発では、世界各地でその土地の文化、気候、因習などに合わせて既存材料の改良が行われる場合が多くあります。この時、共通のオントロジーを通じて各地域で行っている開発データを集め、それを体系的な知識として活用することで研究開発を効率化できると考えられます。

3. MIモデルの解釈性向上(XAI)と因果の検証

Materials Informatics(MI)が材料開発の現場で「使えるツール」として受け入れられるために、その予測精度と同じくらい重要視されるのが、MIモデルの解釈性(Explainable AI: XAI)と、予測結果の背後にある因果関係の検証です。

MIモデルが提示する結果が、単なる「統計的な相関関係」なのか、それとも「物理的・化学的に正しい因果関係」に基づいているのかを区別できなければ、実務家はその結果に基づいて高価な実験や重要な投資を決定することはできません。

3.1 MIの根本的な課題:相関関係と因果関係の壁

MI、特に深層学習モデルは、大量のデータから複雑な相関関係を見つけ出すことに優れていますが、それは同時に最大の弱点にもなります。

-

相関関係の罠: 過去のデータセットに内在するバイアスや、偶然の一致による擬似相関(Spurious Correlation)をも学習してしまいます。例えば、「高温で合成した材料の物性が良かった」というデータがあったとしても、本当に高温が原因なのか、あるいは高温にすることで初めて特定の中間生成物が生成されたことが真の原因なのかを、MIは単独で判断できません(これは、過去のブログで述べた「アイスクリームとビールの売上」の例と同様です)。

-

ブラックボックス問題: 高度な非線形モデル(ニューラルネットワーク、ガウス過程回帰など)は高い予測精度を誇る一方で、その予測ロジックが人間には理解できない 「ブラックボックス」となるため、「なぜこの材料が最適解なのか」という根本的な疑問に答えられません(MI分野で実施例が多い「ガウス過程回帰とベイズ最適化を組み合わせた手法」は「ブラックボックス最適化」と呼ばれています)。

3.2 Knowledge Graphによる因果構造の明確化

Knowledge Graphは、このMIの弱点を補完する 「知識の論理的な背骨」として機能します。

-

オントロジーによる知識の体系化: Knowledge Graphは、オントロジー(知識の体系的な構造)を用いて、「物質Aは処理Bにより特性Cを持つ」「特性Cは中間生成物Dによって引き起こされる」といった、材料開発における知識や法則をトリプル(主語・述語・目的語)の形で厳密に定義します [2]。

-

MI予測の論理的な裏付け: MIモデルが「AとCの間に強い関係がある」と予測した場合、Knowledge Graphは、その予測が既存の科学的法則や実験プロトコルで確立された因果パス(例:A → D → C)と整合するかどうかを、論理的に検証する根拠(Evidence)を提供します [2]。

-

因果推論との融合: 近年の研究では、Knowledge Graphにエンティティ間の時間的・プロセス的な関係を組み込むことで、因果推論(Causal Inference)のアルゴリズムと融合させ、データだけでなく知識構造からも因果関係を推定する試みが進んでいます [2]。

3.3 解釈可能なAIモデル(XAI)と公式自動発見

Knowledge Graphとの融合に加えて、MIモデル自体を解釈可能にする研究も重要です。

-

事例B:AI駆動の触媒設計と合成経路計画: Knowledge Graphが持つ因果関係の知識と、LLMによる推論を融合させることで、最適な多段階の反応経路を設計する事例があります [4]。Cat-KG Systemでは、触媒に関する膨大な文献からKnowledge Graphを構築し、LLMと連携させることで、LLM単体で起こりがちなハルシネーションを抑制し、20の新規有望経路を発見しました [4]。Knowledge Graphの情報を基にLLMを動作させる(Grounding)ことで、MIの予測が科学的な根拠を持つ情報として信頼性を得られるのです [4]。

-

LLM-Feynmanフレームワーク: 大規模言語モデル(LLM)の豊富な知識と推論能力を記号回帰(SR)と組み合わせたLLM-Feynmanは、物理的な意味を持つ簡潔な数式を自動で発見する先進的な手法です [5]。

-

融合の完成形: Knowledge Graphが提供する真の因果構造を、LLM-FeynmanなどのXAIモデルの数式探索プロセスにおける制約や評価基準として活用することで、MIは「高精度な予測」に加え、「科学的根拠に裏打ちされた解釈可能な公式の発見」という、材料研究開発の理想に近づくことができます。

4. 閉じた学習サイクルによる自律的な研究開発

MIとKnowledge Graph(KG)の融合がもたらす究極の目標は、人間がほとんど介在しない、高速で自律的な研究開発サイクル(閉じたループ)の実現です。Knowledge Graphは、このサイクルの中核を担う「知識のハブ」として機能します。

4.1 事例C:Knowledge Graphをハブとした自律型ラボの実現

MIが予測し、ロボットが実行し、その結果がKnowledge Graphに自動でフィードバックされる「閉じた学習サイクル」の構築は、材料開発のスピードを指数関数的に加速させます。

-

戦略: MIの予測機能、ロボットやハイスループット実験システム(HTE)による物理的な実験実行、そして結果のKnowledge Graphへの自動フィードバックを組み合わせます。Knowledge Graphは、このサイクルの知識的なバックボーンとなります [4]。

-

Knowledge Graphの機能: Knowledge Graphは、単に実験結果を保存するだけでなく、MIの予測に必要な事前知識(AFLOW.orgなどの計算データ)を組み込むことで、MIモデルが自律的に学習し続けるための基盤となります [4]。

4.2 具体的な実証事例:CAMEOと必要実験回数の削減

この自律的な学習サイクルが、開発効率に劇的な影響を与えることは、具体的な事例によって証明されています。

-

CAMEO(自律型システム)の成功: シンクロトロン施設に実装された自律システムであるCAMEOは、Knowledge Graphの機能として働く事前知識(計算データ)をMIモデルに組み込むことで、新規材料発見に必要な実験回数を10分の1に削減することに成功しました [4]。

-

自律学習の価値: このシステムは、人間が介入することなく、MIが自律的に仮説生成、検証、データ収集、モデル更新を繰り返すことを可能にします。これは、従来の「人間が知見を得て、次の実験を計画する」というサイクルを、AIが数十倍、数百倍の速度で実行することを意味し、材料開発のあり方を根本から変革します。

Knowledge GraphがMIの予測能力と自律的な実験システムを結びつけることで、知識の自動更新と発見の加速が両立する、未来の研究開発スタイルが実現します。

4. まとめ:第3章の要点

本章では、Knowledge GraphとMaterials Informaticsの融合が、材料開発にもたらす実務的なメリットを具体的な事例を通じて解説しました。

-

知識駆動型特徴量生成: Knowledge Graph Embedding (KGE) やグラフニューラルネットワーク (GNN) といった技術により、MIモデルは単なる組成データだけでなく、KGに体系化された知識の文脈を特徴量として活用できるようになります [2]。

-

解釈性の担保と因果の検証: MIの予測結果に対し、KGは因果の連鎖を論理的な経路として提示し、XAI(説明可能なAI)と連携することで、予測に科学的な裏付けを与えます [2]。これにより、MIの最大の課題であった「ブラックボックス問題」が解消され、研究者が結果を信頼して次の意思決定を行うことができます。

-

閉じた学習サイクルと組織の壁の克服: Knowledge Graphをグローバルな連携ハブとして活用することで、地理的に離れた研究拠点や、MIの予測、ロボットによる実験実行、データフィードバックのすべてを自動で繋ぐ「閉じた学習サイクル」(自律型ラボ)が実現します [4]。具体的な事例(CAMEO、World Avatarプロジェクト)が示すように、このサイクルは必要実験回数を劇的に削減し、開発スピードを指数関数的に加速させます [4]。

Knowledge GraphとMIの融合は、もはや単なる技術的なトレンドではなく、発見の「効率性」と知識の「信頼性」を両立させる、未来の研究開発スタイルへの移行を意味します。

次章では、この理論と具体的な活用事例を踏まえ、本シリーズの集大成となる「未来展望」について考察します。

参考文献

- Aggour, K. S., Kumar, V. S., Gupta, V. K., Gabaldon, A., Cuddihy, P., & Mulwad, V. (2024). Semantics-Enabled Data Federation: Bringing Materials Scientists Closer to FAIR Data. Integrating Materials and Manufacturing Innovation, 13(3), 420-434.

- Andre Valdestilhas, Bernd Bayerlein, Benjamin Moreno Torres, Ghezal Ahmad Jan Zia, & Thilo Muth (2023). The Intersection Between Semantic Web and Materials Science. Advanced Intelligent Systems, 5(11).

- 2025-02-14ブログ記事

- 知識グラフと自律実験の相乗効果による材料発見の加速化に関する調査レポート (World Avatar, Cat-KG, CAMEO 事例掲載).

- 2025-03-28ブログ記事 (LLM-Feynman).