Knowledge GraphとMaterials Informaticsの融合が拓く新時代:第2章:Knowledge Graph構築の実践:FAIR原則とセマンティック技術の活用

導入:MIの信頼性を最大化するKnowledge Graphの目的

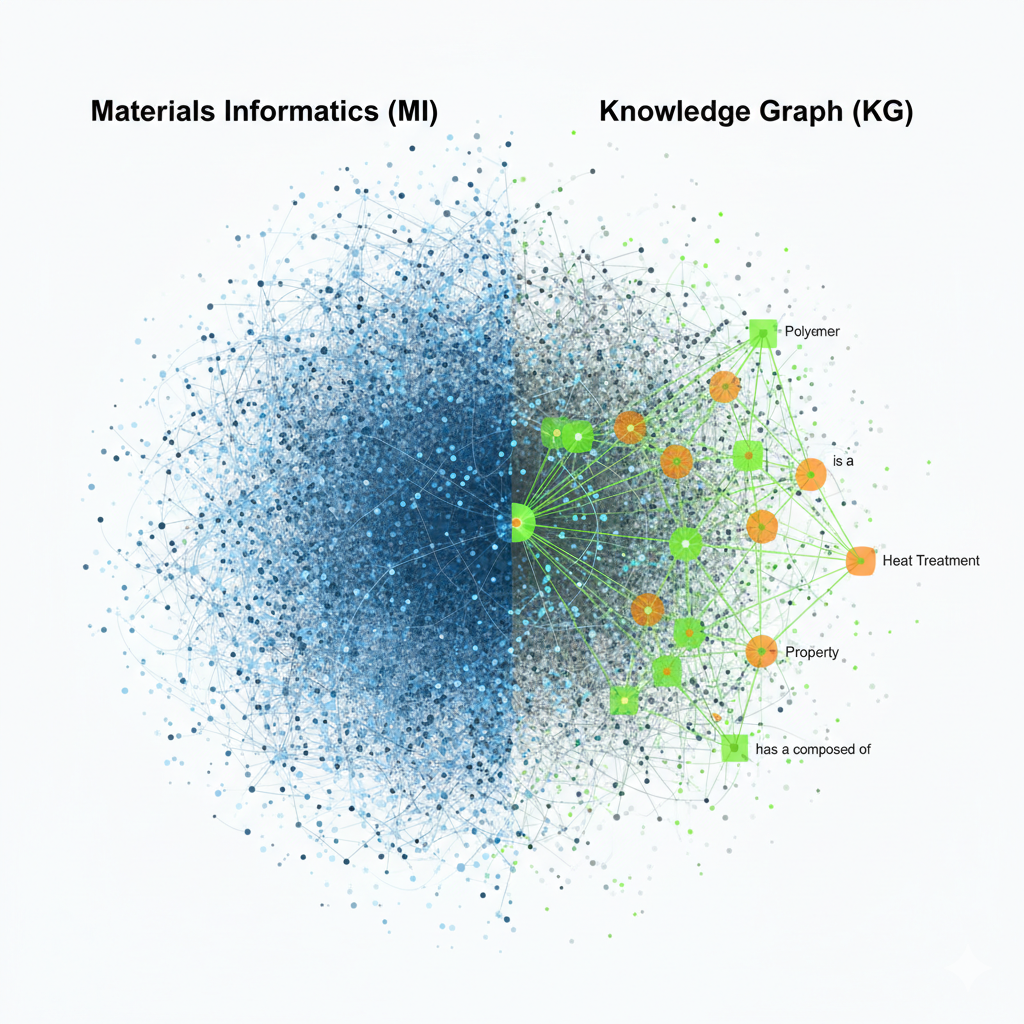

前章では、Materials Informatics(MI)が持つ「データから相関を見つけ出す力」と、Knowledge Graph(KG)が持つ「知識を体系化し根拠を示す力」を比較しました。この対比が示すのは、両者が協力し合うことで初めて、材料開発の理想である 「発見の効率性」と「信頼性の高い根拠」を両立できるという必然性です。

MI単独の活用には、大きな限界が伴います。MIの予測は、しばしば「なぜそうなるのか」という因果関係や原理の裏付けに欠けるため、実務家がその結果を最終的な意思決定に使う上での大きな障壁となります。これは、優秀なシェフ(MI)が素晴らしい料理(予測)を作れても、「なぜ、この化学反応が起こって豊かな風味になるのか」という原理を説明できないジレンマに似ています。

そこで本章では、このMIの限界を克服することを目的とします。

Knowledge Graphを、単なるデータ管理ツールではなく、MIの予測機能の 「実務的な信頼性」を最大化する道具として構築することが、この章の主題です。具体的には、KGに材料の構造、プロセス、物性間の因果的な繋がりを体系化し、MIの予測に「信頼性の高い知識による裏付け」を与える戦略に踏み込みます。

次節からは、この目的を達成するために不可欠な相互運用性(Interoperable)、そしてその基盤となるFAIR原則とセマンティック技術の活用について、具体的な構築戦略を議論していきます。

1. MI連携に不可欠な基盤:FAIR原則とセマンティック技術

Knowledge Graph(KG)をMIの予測機能の「実務的な信頼性」を最大化する道具とするには、まずその基盤となる知識体系が、MIが理解し活用できる形で整備されている必要があります。その基盤作りにおいて、FAIR原則とセマンティック技術は不可欠な「羅針盤」となります。

1.1 企業内の「データの分断」と相互運用性の必然性

Knowledge Graphの構築というと、以前のブログで触れたように、多くの人が世界中のオープンデータ(外部データ)を集めることを想像しますが、MIの予測精度を高める上で一番に手を付けるべきは、自社内でサイロ化しているデータの統合です。

材料データは、以下のように多様な形式で異なるシステムに分散・格納されています。

- 実験ノート: 非構造化のテキスト(自由記述の文章)

- LIMS (Laboratory Information Management System): 構造化されたリレーショナルデータベース

- シミュレーション結果: 半構造化データ(JSONやXML)

MIが真価を発揮するには、これらの異種システムが互いに理解し合える共通の「言葉」を持つ必要があります。この「互いに理解し合える」能力こそが、相互運用性(Interoperability)です。相互運用性は、MIが利用できるデータを組織内部で統合する機能そのものであり、MIの予測機能の基盤となります [1]。

1.2 知識の骨格:FAIR原則とオントロジーによる連携

データの相互運用性を確保し、MIの信頼性の高い土台を築くための指針となるのが、FAIR原則のI(Interoperable:相互運用性)です。そして、それを実現する技術的な鍵がオントロジーです [1]。

オントロジーは、データの意味を定義するKnowledge Graphの中核であり、異種データ間の 「意味的な橋渡し」を実現します。

【オントロジーによる異種データ統合の具体例】

例えば、「合成温度」という一つの特徴量をMIモデルに入力したい場合を考えます。企業内のデータソースでは、以下のようにバラバラに表現されていることが常です。

| データソース | 記述内容 | 形式と単位 |

| —- | —- | —- |

| 実験ノート | 「反応温度は80℃で実施した。」 | 非構造化テキスト(自然言語) |

| LIMS | Reaction_Temp_Cというカラムの値が80 | 構造化データ(摂氏) |

| シミュレーション | simulation_parameters: {“T_proc”: 353.15} | 半構造化データ(ケルビン) |

オントロジーは、これらのバラバラな記述に対し、「これはすべて合成プロセスにおける温度という概念である」という統一された意味的な定義(URI)を与えます。

-

オントロジーで「合成温度」という概念を定義する。

-

各データソースから抽出された情報(例:”80℃”、”353.15K”)を、この統一概念にマッピングする。

-

KGは、これらのデータを「合成温度 (Unit: C)」という単一のノード(特徴量)にリンクさせ、単位変換のルールも内包する。

これにより、MIは、データソースの違いや記述形式の違いを意識することなく、KGを通じて「合成温度」という信頼性の高い単一の特徴量をすべてのデータから利用できるようになります。

このセマンティックな統合能力こそが、Knowledge GraphがMIの予測結果を、単なる相関ではなく科学的文脈の伴う「裏付けのある情報」へと昇華させる鍵となります。

2. MIを駆動する知識の構築:特徴量生成と因果への貢献

第1節で確立した強固なデータ基盤の上に、Knowledge GraphはMIモデルの性能を最大化するための二つの主要な機能を提供します。それは、知識を数値化してMIに供給する機能と、予測の信頼性を高める因果関係の文脈を提供する機能です。

2.1 Knowledge Graphからの「特徴量」生成戦略とGNNの活用

MIが予測を行うためには、材料の組成や構造といった情報を数値化した特徴量が必要です。Knowledge Graphは、この特徴量生成プロセスを革命的に進化させる可能性を秘めています。

-

知識グラフ埋め込み(Knowledge Graph Embedding): Knowledge Graphに格納された材料の概念や関係性の構造を、MIが扱える低次元の密なベクトル(特徴量)へと変換します [2]。MIモデルは、従来の単純な組成データだけでは捉えられなかった、知識が持つ意味的な繋がりを予測に活用できるようになります [2]。

-

グラフニューラルネットワーク(GNN)の利用: GNNは、抽象的な概念のネットワーク(例:「合成プロセス」と「結晶構造」の関係)に特化した深層学習技術です [2]。MI連携KGでは、材料、プロセス、物性といった概念をノード、それらの間の因果的な繋がりをエッジとして扱い、GNNがこの知識ネットワークのパターンを学習します [2]。これにより、MIモデルは、単なるデータ間の相関ではなく、知識を参照しながら予測することが可能になります [2]。

2.2 究極の目標:因果関係の組み込みによる信頼性の向上

Knowledge GraphがMIとの融合で目指す究極の目標は、MIの弱点である因果関係の解明に貢献し、予測の信頼性を飛躍的に高めることです。

-

因果の連鎖をエンコード: Knowledge Graphは、「熱処理が結晶構造に影響を与え、その結晶構造が硬度に影響を与える」といった、因果の連鎖を明確に表現し、体系化します [2]。

-

科学的な裏付け(XAIとの融合): MIモデルが予測結果(例:「この材料は硬度が高い」)を出した際、KGはXAI(説明可能なAI)と連携します [2]。KGは、MIモデルが重要視した特徴量に対し、その予測を裏付ける「知識の経路(Path)」を提示します [2]。例えば、「予測硬度が高いのは、プロセスAが原因で、結晶構造Cが実現したためである」という、因果的・論理的な根拠が提供されます [2]。

-

仮説の昇華: このように、MIの予測にKGの文脈が加わることで、予測は単なる統計的な結果に留まらず、「検証すべき信頼性の高い仮説」へと昇華します [2]。

3. 実践的な構築アプローチ:精度とコストの最適解

MIとKnowledge Graph(KG)の融合を成功させるには、「理想的な知識体系」を追求するだけでなく、現実的なコストと時間の中で「実務で使える精度」を確保する戦略が不可欠です。本節では、KG構築のボトルネックを解消するための実践的なアプローチを紹介します。

3.1 ハイブリッド手法の採用:現時点での最良の戦略

-

LLM/NLPによる自動抽出: 大規模言語モデル(LLM)や自然言語処理(NLP)を活用することで、膨大なテキストデータから材料名、物性値、プロセス条件などのエンティティや、それらの間の関係性(エッジ)を自動的かつスケーラブルに抽出します。この機能は、構築にかかる時間とコストを劇的に削減します。

-

人手による検証(教師の役割): しかし、自動抽出は「ハルシネーション(誤情報)」や、データの曖昧さからくる「関係性の誤認」のリスクを伴います。そのため、人間の専門家が 「AIが出した結果の妥当性を判断する教師」として、自動抽出された知識の最終的な検証と修正を行うプロセスが不可欠です [3]。このハイブリッドなプロセスは、自動抽出によるスピードとコスト効率を活かしつつ、人手の検証によって知識の精度と信頼性を担保するという、現時点での最適解です。

3.2 構築における具体的な障壁とリスクの回避

Knowledge Graph構築を実践する際、特に注意すべき具体的な障壁と、それを回避するための戦略を提示します。

-

知識の鮮度と適用範囲: Knowledge Graphに一度格納された知識は静的であり、最新の実験結果やトレンドに自動で適応できません。これを回避するため、MIと連携した 「閉じた学習サイクル」を構築し、ハイスループット実験などで得られた新しいデータをKnowledge Graphに自動でフィードバックし、知識を常に最新の状態に保つ仕組みが必要です。

-

LLM抽出の限界とリスク: LLMによる知識抽出は、単なるテキストだけでなく、論文中に散在する 「表」のデータも入力として活用するマルチモーダルな抽出が鍵となります。しかし、この抽出にはまだ技術的な課題が残ります。また、自動抽出は「ハルシネーション」のリスクを伴うため、人間による検証を前提としないKnowledge Graphの構築は、MIモデルの信頼性を低下させる危険性があります。

-

構築ツールの選定とスケーラビリティ: 大規模なKnowledge Graphの構築と高速なクエリ性能を確保するため、データベースの選定が重要になります。Knowledge Graphを扱うクエリ言語には、標準的なSPARQLや、大規模グラフのトラバーサルに特化したCypherなどがあります。MIの予測サイクルに遅延を発生させないよう、目的に合ったクエリ言語とデータベースを選択し、スケーラビリティを確保することが、構築戦略の成功を左右します。

まとめ:第2章の要点

本章では、Knowledge GraphをMIの「信頼性」を最大化する道具とするための具体的な戦略を議論しました。

-

基盤(FAIR/オントロジー): 企業内の「データの分断」を克服し、MIが利用できるデータの範囲と信頼性を高める基盤として、相互運用性(Interoperable)とオントロジーが不可欠であること。

-

MIへの貢献(特徴量/因果): 知識グラフ埋め込みやGNNによってMIの予測能力を強化し、因果の連鎖をエンコードすることで、MIの予測に科学的裏付けを与える究極の目標。

-

実践戦略(コスト/精度): LLMと人手によるハイブリッド手法を採用することが、Knowledge Graph構築における精度とコストの最適解であること。

次章では、この理論と戦略に基づき、MIとKnowledge Graphを実際に統合・活用する具体的なユースケース(ハイブリッド活用事例)に踏み込んでいきます。

参考文献

- Aggour, K. S., Kumar, V. S., Gupta, V. K., Gabaldon, A., Cuddihy, P., & Mulwad, V. (2024). Semantics-Enabled Data Federation: Bringing Materials Scientists Closer to FAIR Data. Integrating Materials and Manufacturing Innovation, 13(3), 420-434.

- Andre Valdestilhas, Bernd Bayerlein, Benjamin Moreno Torres, Ghezal Ahmad Jan Zia, & Thilo Muth (2023). The Intersection Between Semantic Web and Materials Science. Advanced Intelligent Systems, 5(11).