Knowledge GraphとMaterials Informaticsの融合が拓く新時代:第1章:MIとKnowledge Graph、それぞれの機能(はたらき)と限界

導入:直感的なシェフと体系化されたレシピが織りなす材料開発の新境地

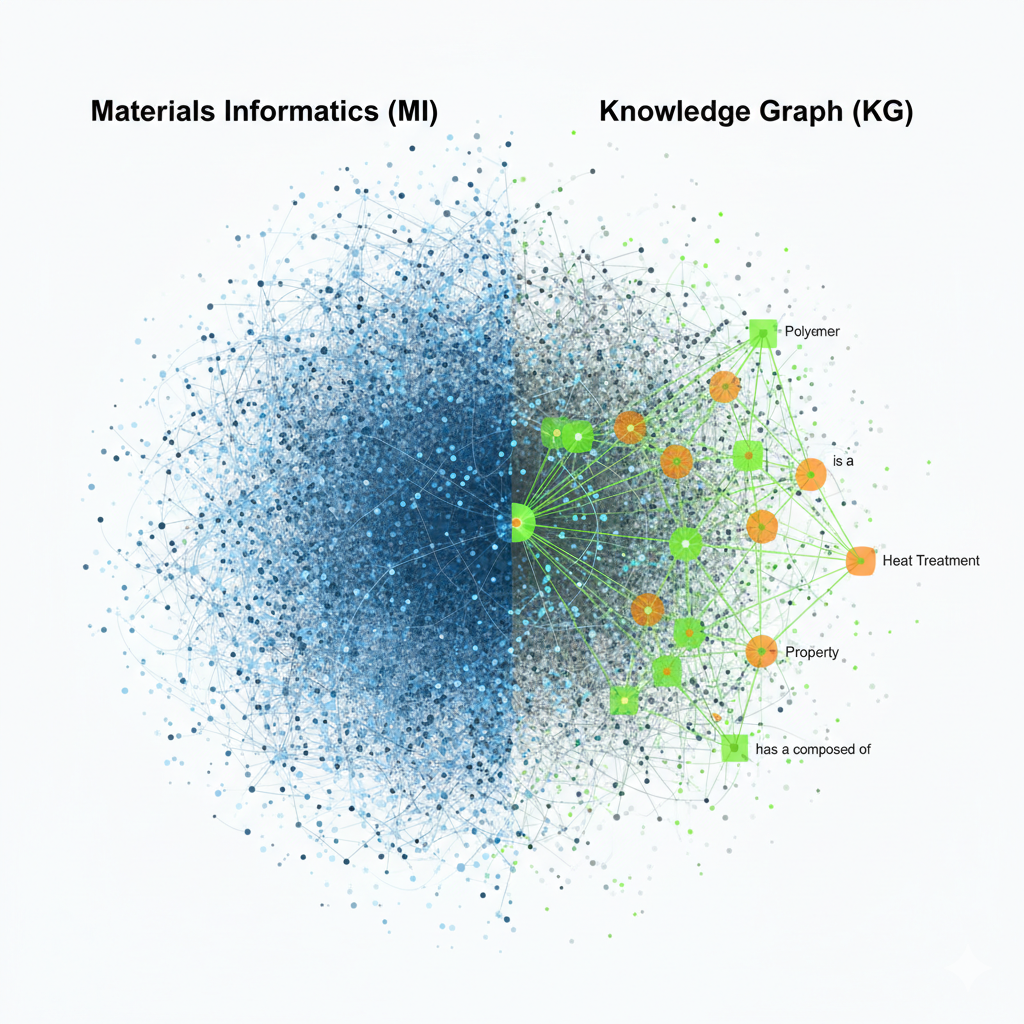

前回のブログでは、これまでの私の材料開発の経験やブログの執筆を通して 「Materials Informatics(MI)とKnowledge Graph(KG)の融合」が次の時代を拓くことができる強力な武器となり得るとの確信を得たことをお伝えしました。

MIシリーズのブログでも指摘したように 「MIの予測能力には明確な境界がある」という点からも、万能のツールではありません。同様に、KGも万能ツールというわけではありません。お互いのツールの限界を正しく理解することが、効果的なツール活用戦略の出発点となるはずです。

MIは、大量のデータから未知の相関関係を発見することを強みとする一方で、因果関係を読み取ることができないという弱みを抱えています。KGは強みと弱みがMIとおおよそ逆の関係にあります。従って、お互いの弱みを補うことができれば、理想的な材料開発ツールになりえるはずです。つまり、両者を融合出来れば 「未知の相関を効率よく発見」でき、かつ 「因果を解明(信頼性の高い知識による裏付け)」 することができる、理想的な材料開発ツールになり得ます。

このMIとKGの関係は、ちょうど 「直感的なシェフ」 と 「詳細なレシピと食材図鑑」の関係にあると言えます。

優れたシェフは、その豊富な調理経験(データ)から、「この組み合わせは上手くいく」と瞬時に予測し、新しいレシピ(材料)を生み出すことが出来ます。しかし、「なぜ、この化学反応が起こって、豊かな風味になるのか」という原理の説明は出来ません。

詳細なレシピと食材図鑑は、食材の化学的特性や調理の物理的法則など、体系化された知識と因果関係が記録されています。従って、その豊富な知識をたどって「なぜ、この化学反応が起こったのか」という根拠を示すことを得意としています。一方で、知識や因果関係をたどるだけでは「新しい食材を組み合わせてレシピを提案する(予測・最適化」を行うことはできないという弱点も抱えています。

本章では、先程の比喩を引用しつつ、MIとKGの長所・短所を対比しながら、それらが単独のツールとして使われたときの「限界」を明確に示し、その限界を乗り越えるための「融合の必然性」へと議論を導きたいと思います。

1. Materials Informatics(MI)の機能(はたらき)と限界:直感的なシェフの技

MIは、材料開発のプロセスにおいて、まさに 「直感的なシェフ」のような機能を発揮します。その役割は、長年の経験と膨大なデータから、最適な結果を瞬時に見抜くことにあります。

1.1 MIの機能:膨大なデータから「相関」を見抜く直感的なシェフの強み

MIの最大の強みは、データに基づいた効率的な予測と最適化です。これは、シェフが過去の調理経験(データ)から「この組み合わせは上手くいく」と瞬時に判断する直感力に相当します。

-

スクリーニングと効率化: MIは、実際に材料を合成したり実験したりする前に、数多くの材料候補の中から、目標とする物性を持つ有望なものを効率的に絞り込みます。これは、シェフが 「実際に調理しなくても、その食材と調理法の組み合わせがどのような味になるかを高い確度で想像できる」ことで、不味そうな組み合わせ(性能の低い材料)を事前に除外する能力に相当します。

-

特性予測と最適化: 複雑な組成や製造条件(調理のパラメータ)を与えられた際、MIは未知の条件における材料の性能(最終的な風味)を高速で予測し、目標性能を達成するための最適なパラメータを効率的に探索します。

-

非線形な相関の発見: 人間には直感的に理解しにくい、多次元のデータ間に潜む複雑な相関関係や法則を抽出できます。これは、シェフが長年の経験で体得した「この微妙な火加減が、実は風味を決定づけている」といった、言語化されていない深いパターンを見抜く力です。

1.2 MIの限界:なぜ「美味しい」のか説明できないシェフのジレンマ

MIは強力な予測能力を持つ一方で、予測の背後にある原理や根拠を説明できないという大きな限界を抱えています。

-

因果関係の欠如: MIが抽出するのはあくまでデータ間の「相関関係」であり、「なぜそうなるのか」という因果関係や物理化学的なメカニズムを論理的に解明することは苦手です。シェフが「美味い」料理を作れても、「なぜこの化学反応が起こって豊かな風味になるのか」という原理を説明できないジレンマに似ています。

-

予測の外挿の危険性: MIの予測は、学習データという過去の経験の枠内でのみ信頼できます。学習データの範囲から外れる全く新しい材料系や条件(経験したことのない食材や調理法)に対しては、その予測精度は全く保証されません。

-

バイアスとエラーの継承: 入力データに実験者によるばらつきや測定エラーなどのバイアスが含まれている場合、MIはそのエラーをそのまま学習してしまい、誤った結論を導き出す可能性があります。

MIのこの「予測はできるが、説明はできない」という限界は、実務家がその結果を信頼し、次の実験計画を立てる上での大きな障壁となります。この限界を克服することが、Knowledge Graphとの融合が目指す最大の目標となります。

2. Knowledge Graph(KG)の機能(はたらき)と限界:体系化されたレシピと食材図鑑

KGは、知識の体系化と論理的な推論という点で、MIとは全く異なる機能を提供します。

2.1 KGの機能:材料の「なぜ」を解き明かす詳細なレシピと食材図鑑の強み

KGの機能は、知識を構造化し、根拠と文脈を提供することにあります。これは、料理の化学的なメカニズムや因果関係を正確に記述したレシピと食材図鑑に相当します。

-

知識の統合と体系化: 材料の種類、化学構造、物性、製造プロセス、理論的背景など、多岐にわたる情報を概念と関係性で構造化し、体系的に管理します。

-

論理的な検証と推論: 「AだからBが起こる」といった因果関係や、「AはBのサブタイプである」といった論理的関係を明確に表現し、特定の知識や主張が体系内で矛盾しないかを検証したり、新しい知識を推論したりすることができます。

-

根拠の提供: 既存の知識構造を参照することで、ある現象が起こった「理由」や、MIの予測結果が持つべき「科学的根拠」を裏付ける文脈を提供します。

2.2 KGの限界:知識はあれど、自ら「料理」はできない図鑑の制約

KGは強力な知識基盤であるものの、能動的な「発見」や「最適化」には限界があります。

-

未知のパターンの「発見」: 既知の知識の範囲内での推論は得意ですが、大量のデータの中から、人間が定義していない新しい相関や法則を「発見」することは苦手です。

-

動的な予測・最適化: 「この条件で最適な物性は何になるか」といった動的な予測や、多変量最適化は単独では実行できません。(例:シェフが直面する「新しい食材が加わったときの、最適な調理条件」といった動的で複雑な問題に、図鑑はすぐには答えを出せない。)

-

知識の鮮度と適用範囲: 記述されている知識は静的なため、最新の実験データやトレンドに自動で適応することはできません。

まとめ:MIとKG、両者の限界が示す融合の必然性

本章では、「直感的なシェフ(MI)」と「詳細なレシピと食材図鑑(KG)」という比喩を用いて、MIとKnowledge Graph(KG)それぞれの機能(はたらき)と限界を明確に対比しました。

MIは、大量のデータから未知の相関関係を効率的に発見し、予測・最適化を行うという、材料開発のスピードを加速させる極めて重要な機能を持っています。しかしその反面、予測の根拠となる因果関係や科学的原理を説明できないという本質的な限界を抱えています。これは、実務家がMIの予測を最終的な意思決定に使う上での大きな障壁です。

一方、KGは、材料の定義、構造、プロセス、物性間の因果的・論理的な関係性を体系的に整理し、知識の根拠を示すという、MIが苦手とする機能に特化しています。しかし、その知識基盤自体は静的であり、大量のデータから新しいパターンを能動的に「発見」したり、複雑な最適化問題を解決したりすることは単独ではできません。

すなわち、両者は以下のような関係にあります。

| ツール | 強み | 弱み(限界) |

|---|---|---|

| MI (直感的なシェフ) | 発見・予測 (相関関係) | 説明・根拠 (因果関係の欠如) |

| KG (レシピと図鑑) | 体系化・検証 (因果関係) | 動的な発見・予測 |

この対比が示すのは、MIとKGのどちらか一方が優れているという単純な話ではなく、両者が補完し合うことで初めて、「理想的な材料開発ツール」の要件を満たせるという事実です。

MIの予測にKGの「根拠」を結びつけ、KGの知識をMIの「発見」で拡張する。この融合こそが、MIの限界を克服し、相関に基づく効率性と因果に基づく信頼性を両立させる、知識駆動型研究開発の新たな地平を拓く鍵となります。

次章では、この「融合の必然性」を受け、具体的にKnowledge Graphをどのように構築し、MIと連携させるのかという実践的な戦略に踏み込んでいきます。